Welche Fette sind gesund?

Ein klarer Überblick für den Alltag

Lange Zeit galt Fett als Hauptschuldiger für Übergewicht und Herzprobleme. Eine fettarme Ernährung schien der sichere Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Idee prägte über Jahre Ernährungsratgeber, Leitlinien und Supermarktregale.

Diese Perspektive wurde der Komplexität des Themas nicht gerecht.

Der folgende Artikel ordnet das Thema neu. Er zeigt, welche Fettarten es gibt, wie sie sich unterscheiden und warum die Frage nicht lautet, ob Fett sinnvoll ist, sondern welches und wie.

Evolutionäre Rolle von Fett: Warum unser Körper Fett braucht

Fett war für unsere Vorfahren mehr als nur Energie – es war Überlebensversicherung, Nährstoffpaket und Baustoff zugleich. In der Wildnis waren Kalorien knapp und schwer zu beschaffen. Mit neun Kilokalorien pro Gramm lieferte Fett die höchste Energiedichte aller Makronährstoffe – ein entscheidender Vorteil, wenn Jagdglück oder Jahreszeiten schwankten.

Besonders geschätzt waren die fettreichen Teile des Tieres: Knochenmark, Innereien, Haut oder Fisch mit hohem Fettanteil. Auch Nüsse und Samen galten als wertvolle, haltbare Fettquellen. Die genaue Zusammensetzung variierte je nach Region und Jahreszeit, doch eines hatten traditionelle Ernährungsweisen gemeinsam: Fett spielte immer eine zentrale Rolle.

Energie & Überleben

Fett war der Treibstoff, der unsere Vorfahren durch harte Zeiten brachte. Als kompakter Energiespeicher half es, längere Strecken zurückzulegen, Kälte zu trotzen und Hungerphasen zu überstehen. Der Körper konnte überschüssige Energie als Fett einlagern und bei Bedarf wieder freisetzen – ein Überlebensvorteil in Zeiten unregelmäßiger Nahrung.

Gehirn & Nerven: DHA, EPA & Co.

Unser Gehirn enthält einen hohen Anteil an Fett, insbesondere an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie DHA (Docosahexaensäure). Küstennahe Populationen nutzten fettreiche Fische und Meeresfrüchte, Binnenkulturen griffen auf Wild, Eier, Nüsse und Samen zurück. Diese Quellen lieferten Bausteine für Nervenbahnen und Zellmembranen. Das macht verständlich, warum Omega-3-Fettsäuren bis heute als ernährungsphysiologisch bedeutsam gelten.

Fett als Vitamin-Shuttle (A, D, E, K)

Ohne Fett können wir fettlösliche Vitamine nur schlecht aufnehmen. Traditionelle Kost kombinierte daher oft vitaminreiche mit fetthaltigen Lebensmitteln – ob Lebertran im Norden, Fisch mit Gemüse und Öl am Mittelmeer oder Eier mit Blattgemüse. Auch das heute noch gültige Prinzip „Gemüse + etwas Öl“ hat hier seinen Ursprung.

Sättigung & Energiehaushalt

Fett liefert nicht nur Energie, es beeinflusst auch, wie lange wir satt bleiben. In Kombination mit Eiweiß verlangsamt es die Magenentleerung und stabilisiert den Blutzucker – ein klarer Vorteil, wenn Mahlzeiten unregelmäßig ausfielen. So half Fett, Energie gleichmäßig zu nutzen und längere Pausen zwischen den Mahlzeiten zu überbrücken.

Stoffwechsel & Hormone

Fettgewebe ist weit mehr als ein Speicher. Es sendet Signale, steuert Entzündungsprozesse und beeinflusst Hormone, die Appetit, Stoffwechsel und Energieverwertung regulieren. Dieses Netzwerk half dem Körper einst, sich an wechselnde Bedingungen anzupassen – und zeigt, wie eng Fett und Hormonsteuerung verbunden sind.

Unser Körper ist evolutionär darauf ausgelegt, mit Fett sinnvoll zu arbeiten. Die Frage ist nicht, ob wir Fett brauchen, sondern welches und wie wir es einsetzen.

Die Light-Ära – was hat sie gebracht?

Ende der 1970er begann ein Ernährungstrend, der die 1980er prägte: Fettarm galt als gesund. Leitlinien, Medien und Supermärkte griffen die Botschaft auf, und ab Mitte des Jahrzehnts reagierte auch die Industrie. Immer mehr Produkte trugen den Zusatz „Light“ – von Joghurt über Dressings bis zu Backwaren.

Wie es dazu kam

Die Low-Fat-Welle war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer ganzen Kette von Fehlinterpretationen. Frühe Studien fanden Zusammenhänge zwischen hohen Cholesterinwerten und Herzkrankheiten – allerdings ohne klare Trennung zwischen Cholesterin im Blut und Cholesterin in der Nahrung. Die vereinfachte Formel „weniger Fett = weniger Risiko“ wanderte in Leitlinien und Medien. Politik und Fachgremien griffen sie auf, weil sie leicht zu vermitteln war. Werbung machte daraus ein Gesundheitsversprechen.

Dabei übersah man, dass der Körper den Cholesterinspiegel weitgehend selbst reguliert – vor allem über die Leber. Wird mehr Cholesterin aufgenommen, produziert sie weniger, und umgekehrt. Bei den meisten Menschen führen Eier oder andere cholesterinreiche Lebensmittel daher nicht automatisch zu höheren Blutwerten. Viel entscheidender ist, welche Fette gegessen werden – und in welchem Umfeld: Bewegung, Kalorienbilanz, Lebensstil.

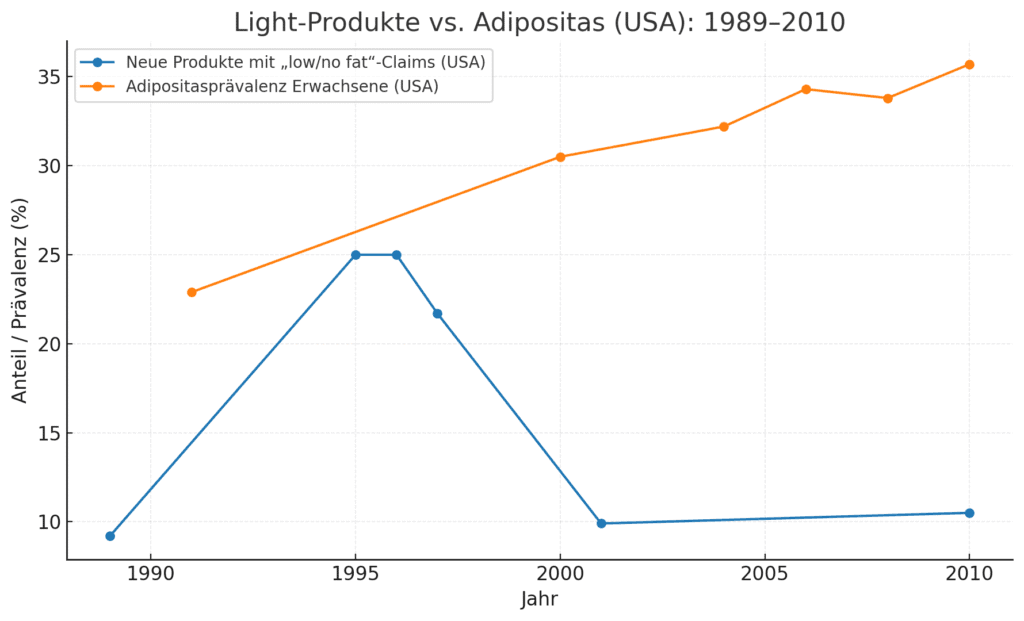

Hat uns „fettarm“ schlanker und gesünder gemacht?

Die Light-Strategie hat ihr Versprechen nicht eingelöst. Während „fettarm“ auf dem Etikett allgegenwärtig wurde, stiegen Übergewicht und Stoffwechselprobleme weiter an. Das hat viele Ursachen (Bewegung, Gesamtkalorien, Snackkultur, Schlaf, Stress) – doch die pauschale Fokussierung auf wenig Fett hatte klare Nebenwirkungen:

- Mehr raffinierte Kohlenhydrate und Zucker: Sie machen Lebensmittel zwar „leicht“ im Fettanteil, aber nicht automatisch günstiger für Blutzucker, Sättigung und Energieaufnahme.

- Verlust an Sättigung und Genuss: Fett trägt Aroma, sorgt für Mundgefühl und verzögert die Magenentleerung. Fehlt es, steigt das Snack- und Nachess-Risiko.

- Qualität statt Quantität übersehen: Einfach und mehrfach ungesättigte Fette mit nachweislichen Vorteilen wurden mit dem gleichen Misstrauen betrachtet wie problematische Transfette.

Fazit: Ein Nährstoff als Feindbild ist selten die Lösung – und der Ersatz durch Zucker oder Stärke war ein Bumerang.

Datenquelle: USDA ERS (EIB-108); CDC/NCHS (NHANES)

Kernaussage: Die „Low-Fat“-Welle (Peak Mitte der 1990er) führte zu keiner Trendumkehr – die Adipositasrate stieg in den 1990er und 2000er Jahren weiter an. Die Verläufe sind zeitlich entkoppelt. Keine Wirksamkeit der light Welle auf Bevölkerungsebene.

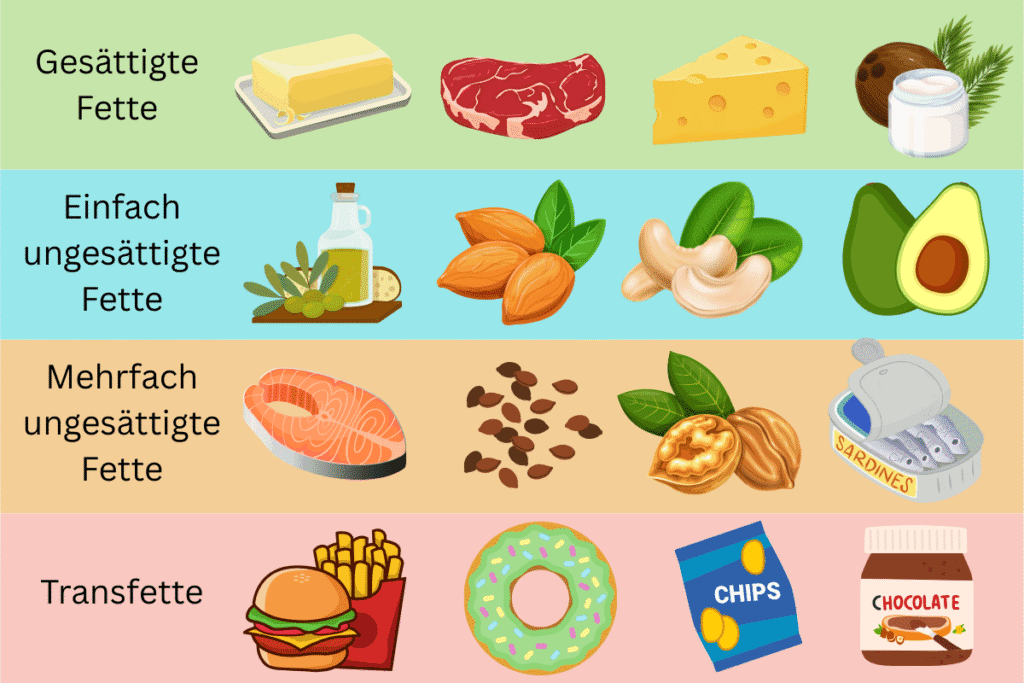

Die verschiedenen Arten von Fetten im Überblick

Die Begriffe „gesättigt“ oder „ungesättigt“ beziehen sich auf den chemischen Aufbau der Fettsäuren. Vereinfacht gesagt: Gesättigte Fettsäuren haben keine Doppelbindungen in ihrer Atomstruktur – die Moleküle verlaufen gerade, lagern sich dicht aneinander und sind dadurch stabiler. Deshalb sind sie bei Raumtemperatur meist fest (z. B. Butter) und relativ hitzebeständig.

Ungesättigte Fettsäuren besitzen eine oder mehrere Doppelbindungen, die wie ein „Knick“ wirken. Das macht sie weniger stabil: Sie bleiben bei Raumtemperatur flüssig (z. B. Olivenöl) und können bei starker Hitze oder langer Lagerung leichter oxidieren. Je mehr Doppelbindungen, desto empfindlicher – deshalb sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Omega-3, Omega-6) am empfindlichsten und sollten schonender behandelt werden.

Transfette wiederum entstehen meist industriell durch Härtung von pflanzlichen Ölen. Dabei verändert sich die räumliche Anordnung der Doppelbindungen. Das macht sie zwar haltbarer, aber auch unnatürlich – mit nachweislich ungünstigen Effekten auf Herz und Stoffwechsel.

Zur Einordnung: Kaum ein Lebensmittel enthält nur eine Fettart – fast immer liegt ein Mischprofil vor. Olivenöl liefert überwiegend einfach ungesättigte Fettsäuren, daneben kleinere Anteile gesättigter und mehrfach ungesättigter Fettsäuren. Butter ist reich an gesättigten Fettsäuren, enthält aber ebenfalls einfach ungesättigte sowie geringe Mengen Omega-3. Die Bewertung richtet sich daher nach dem Gesamtprofil und der Zubereitung, nicht nach einem einzelnen Label.

Gesättigte Fette – nicht per se schlecht

Gesättigte Fette finden sich vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Butter, Fleisch und Käse, aber auch in einigen pflanzlichen Quellen wie Kokos- oder Palmöl. Über Jahrzehnte galten sie als Hauptschuldige für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Grund: Frühe Studien lieferten Hinweise darauf, dass Bevölkerungen mit hohem Konsum gesättigter Fette häufiger erhöhte LDL-Cholesterinwerte im Blut aufwiesen – und damit möglicherweise ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. LDL steht für „Low Density Lipoprotein“ und wird oft als das „schlechte“ Cholesterin bezeichnet, weil es Cholesterin im Blut transportiert und sich in den Gefäßwänden ablagern kann – im Gegensatz zum HDL-Cholesterin, das überschüssiges Cholesterin aus dem Blut zurück zur Leber bringt. Deshalb empfehlen viele offizielle Leitlinien bis heute, den Anteil gesättigter Fettsäuren zu begrenzen.

Kritischere Stimmen wie Sally Fallon und die Weston A. Price Foundation halten diese Sichtweise jedoch für zu einseitig. Ihrer Ansicht nach erfüllt LDL wichtige Transport- und Reparaturfunktionen im Körper – es bringt Cholesterin dorthin, wo Zellen es für Membranen und Heilungsprozesse benötigen. Zudem weisen sie darauf hin, dass es verschiedene Formen von LDL gibt: kleine, dichte Partikel, die sich leichter in Gefäßwänden ablagern, und größere, „fluffige“ Partikel, die weniger problematisch sind. Welche Art überwiegt, hängt stark vom Ernährungskontext ab. Auch hier gilt also: LDL ist nicht automatisch „schlecht“.

Die Wahrheit ist: klare, trennscharfe Studien fehlen. Es gibt viele Daten zu „gesättigten Fetten“ insgesamt, aber nur wenige, die unterscheiden, ob sie aus einem verarbeiteten Wurstprodukt oder aus einem Stück Käse stammen. Das macht pauschale Empfehlungen schwierig. Was sich jedoch konsistent zeigt: Wer gesättigte Fette teilweise durch ungesättigte Fettsäuren ersetzt – etwa durch Olivenöl, Nüsse oder Fisch – profitiert oft in Bezug auf Herz- und Stoffwechselgesundheit.

Für die Praxis heißt das: kein Grund zur Angst vor Käse, Eiern oder Fleisch, wenn sie Teil einer ausgewogenen, überwiegend unverarbeiteten Ernährung sind. Offizielle Leitlinien mahnen dennoch zur Zurückhaltung, während alternative Stimmen auch größeren Konsum für unproblematisch halten. Eine sichere Linie bleibt, den Schwerpunkt auf vielfältige Fettquellen zu legen und industriell hochverarbeitete Produkte eher zu reduzieren.

Einfach ungesättigte Fette – die Allrounder

Einfach ungesättigte Fettsäuren (MUFA, von monounsaturated fatty acids) besitzen eine Doppelbindung in ihrer Struktur. Sie kommen vor allem in Olivenöl, Rapsöl, Avocados, Mandeln, Haselnüssen und Macadamias vor – und gelten heute unter Experten als weitgehend unstrittig. Studien und Fachgesellschaften bescheinigen ihnen positive Effekte auf Blutfette und Stoffwechsel, besonders im Vergleich zu gesättigten Fetten oder raffinierten Kohlenhydraten. In der Praxis zeigt sich das etwa in der mediterranen Kost, die in Langzeitstudien mit stabileren Blutfettwerten und einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist.

Für den Alltag

Im Alltag entscheidet weniger die Menge, sondern wie und wofür Fette verwendet werden. MUFA-reiche Öle wie Oliven- oder Rapsöl passen gut zu kalten Speisen, Salaten oder sanftem Garen. Beim starken Erhitzen lohnt sich jedoch ein Blick auf die Verarbeitung: Natives Öl wird schonend gepresst und enthält natürliche Begleitstoffe wie Polyphenole und Aromastoffe – empfindlich, aber wertvoll. Raffinierte Öle sind dagegen stark verarbeitet und dadurch hitzestabiler, verlieren jedoch einen Teil ihrer Nährstoffe und ihres Geschmacks.

Für die Küche heißt das: nativ für kalt und mittelheiß, raffiniert oder hoch-oleisch für scharfes Anbraten. Beide liefern einfach ungesättigte Fettsäuren, unterscheiden sich aber im Verarbeitungsgrad – und damit in ihren Begleitstoffen.

Wer Butter, Fertigdressings oder süße Snacks gelegentlich durch Olivenöl, Avocado oder Nüsse ersetzt, unterstützt Blutfette und Sättigung – ganz ohne Kalorienzählen. Entscheidend bleibt die Qualität: naturbelassene Öle und unverarbeitete Fettquellen sind der beste Ausgangspunkt.

Mehrfach ungesättigte Fette – Omega-3 & Omega-6

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) besitzen zwei oder mehr Doppelbindungen in ihrer Atomstruktur. Das macht sie sehr flexibel, aber auch instabil. Sie bleiben flüssig, sind für den Körper essenziell – er kann sie nicht selbst herstellen – reagieren jedoch empfindlich auf Licht, Sauerstoff und Hitze. Deshalb sollten sie möglichst frisch und schonend verarbeitet werden.

Omega-3-Fettsäuren: Besonders wichtig sind die langkettigen Formen EPA und DHA, die vor allem in fettreichem Kaltwasserfisch (Lachs, Makrele, Hering, Sardinen) vorkommen. Auch Lein-, Chia- und Walnüsse liefern eine Vorstufe (ALA), die der Körper teilweise in EPA/DHA umwandeln kann – allerdings nur begrenzt. Omega-3 wirkt entzündungshemmend, unterstützt Gehirn, Herz und Blutgefäße und gilt heute als eine der Schlüsselfettsäuren für eine ausgewogene Ernährung.

Omega-6-Fettsäuren: Ebenfalls essenziell, aber in der westlichen Ernährung meist im Übermaß vorhanden. Typische Quellen sind Sonnenblumen-, Maiskeim-, Distel- und Sojaöl sowie viele verarbeitete Produkte, die diese Öle enthalten. Omega-6 ist an Wachstums- und Reparaturprozessen beteiligt, kann aber in zu großen Mengen entzündungsfördernd wirken – vor allem, wenn Omega-3 zu kurz kommt.

Das Verhältnis macht den Unterschied: Traditionelle Ernährungsweisen wiesen oft ein Omega-6:Omega-3-Verhältnis von etwa 2:1 bis 4:1 auf. In modernen Ernährungsweisen liegt es häufig bei 10:1 oder sogar 20:1 – vor allem durch industriell verarbeitete Pflanzenöle. Dieses Ungleichgewicht gilt als möglicher Risikofaktor für chronische Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen.

Ernährungsgesellschaften empfehlen, Omega-3 gezielt zu erhöhen (z. B. durch zwei Portionen fetten Fisch pro Woche) und auf eine „ausgewogene Fettqualität“ zu achten. Omega-6 wird in offiziellen Leitlinien meist nicht kritisch hervorgehoben, da es als essenziell gilt.

Vertreter wie Sally Fallon und die Weston A. Price Foundation sehen vor allem den hohen Anteil mehrfach ungesättigter Omega-6-Fettsäuren in industriell hergestellten Pflanzenölen als Problem. Diese Öle – etwa aus Soja, Mais oder herkömmlicher Sonnenblume – gelten trotz Raffination als empfindlich: Bei Hitze und langer Lagerung können sie oxidieren und dabei schädliche Abbauprodukte wie Aldehyde bilden. Ihr Ansatz: Omega-3-Quellen gezielt fördern, Omega-6-reiche Industrieöle reduzieren und auf traditionelle, weniger verarbeitete Fette setzen.

Für den Alltag:

Das Ziel ist kein Fettverzicht, sondern Balance: weniger Industrieöle, mehr natürliche Quellen – und ein ausgewogener Anteil von Omega-3 zu Omega-6.

Transfette – die wirklich schädlichen?

Transfettsäuren entstehen, wenn ungesättigte Fette in ihrer Struktur verändert werden. Das geschieht vor allem bei der industriellen Härtung von Pflanzenölen, wie sie früher für Margarine, Backwaren oder Frittierfette üblich war. Dabei werden die Doppelbindungen der Fettsäuren technisch so verändert, dass das Fett fester und länger haltbar wird. Der Preis: Diese künstlichen Transfette erhöhen nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verschlechtern das LDL-/HDL-Profil und fördern entzündliche Prozesse.

Mehr noch: Transfette stehen mit Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes in Verbindung, erhöhen die Triglyzeridwerte und belasten den Fettstoffwechsel der Leber. Untersuchungen zeigen außerdem, dass sie entzündliche Botenstoffe verstärken und so langfristig das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen können. Einige Studien fanden auch Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen hohem Transfettkonsum und depressiven Symptomen – vermutlich, weil Transfette die Struktur von Zellmembranen und die Signalübertragung im Gehirn beeinflussen.

Ernährungsphysiologisch gilt: Transfette haben keinen Nutzen. Sie liefern Energie, aber keine essenziellen Fettsäuren, keine Vitamine und keine schützenden Begleitstoffe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft sie daher als nicht sicher in irgendeiner Menge ein und fordert ihre weltweite Eliminierung aus der Lebensmittelproduktion.

Transfette erkennen: So liest du die Zutatenliste richtig

Viele Länder haben für Hersteller verbindliche Obergrenzen eingeführt; in der EU gilt seit 2021 ein Grenzwert von 2 g Transfett pro 100 g Fett in Lebensmitteln. Ihr Anteil ist gesunken, kann aber in einigen Fertigprodukten, Tiefkühlbackwaren oder Fast-Food-Produkten weiterhin auftreten – insbesondere dort, wo lange Haltbarkeit und Hitzestabilität gefragt sind.

In Zutatenlisten stehen Transfette selten als „Transfett“. Achte stattdessen auf Begriffe wie „(teilweise) gehärtetes“ oder „hydriertes Pflanzenfett/-öl“, „Backfett“ oder „Margarine (gehärtet)“ – das sind Warnsignale.

„Teilweise gehärtet“ weist auf industriell erzeugte Transfettsäuren hin und sollte gemieden werden.

„Vollständig gehärtet“ enthält meist kaum Transfette, ist aber stark verarbeitet und reich an gesättigten Fettsäuren.

Ein eigener Transfett-Eintrag in der Nährwerttabelle ist oft nicht verpflichtend – verlasse dich daher auf die Zutatenliste.

Fazit: Künstlich gehärtete Transfette sind die Fettform mit dem klarsten Negativ-Befund – am besten konsequent meiden. Etiketten prüfen, stark verarbeitete und frittierte Produkte begrenzen.

Differenzierungen

Nicht alle Transfette sind gleich: Natürliche Transfettsäuren wie CLA entstehen in geringen Mengen bei Wiederkäuern und finden sich in Butter, Käse und Rindfleisch (v. a. Weidehaltung). Die Datenlage deutet darauf hin, dass sie nicht die gleichen negativen Effekte haben wie künstlich gehärtete Transfette; mögliche Vorteile werden diskutiert, sind aber nicht abschließend belegt.

Wie viel Fett ist gesund?

Die Frage nach der „richtigen“ Fettmenge ist umstritten – und die Empfehlungen unterscheiden sich je nach Quelle deutlich. Wichtig ist zu verstehen, dass es keinen festen Naturwert gibt, sondern Orientierungen, die auf unterschiedlichen Menschenbildern und Daten beruhen.

Mainstream (z. B. DGE, AHA, WHO): Offizielle Ernährungsgesellschaften empfehlen, 30–35 % der täglichen Kalorien aus Fett zu beziehen. Bei 2.000 kcal pro Tag wären das etwa 65–75 g Fett. Begründung: Epidemiologische Studien legen nahe, dass ein moderater Fettanteil, mit Schwerpunkt auf ungesättigten Fettsäuren, günstig für Herz- und Stoffwechselgesundheit ist.

Traditionelle Sicht (z. B. Sally Fallon, Weston A. Price Foundation): Diese Stimmen kritisieren die 30 %-Grenze als willkürlich. Sie verweisen auf Bevölkerungsgruppen, die 40–60 % ihrer Energie aus Fett bezogen – teils aus Butter, Sahne, Eiern oder Fleisch – und dennoch frei von westlichen Zivilisationskrankheiten waren. Aus ihrer Sicht ist nicht die Menge entscheidend, sondern die Herkunft des Fetts: unverarbeitet, traditionell erzeugt, nicht industriell raffiniert.

Individuelle Sicht (z. B. Peter Attia, funktionelle Medizin): Hier steht weniger ein fixer Prozentsatz im Vordergrund, sondern die stoffwechselabhängige Anpassung. Für Menschen mit Insulinresistenz oder hohem Kohlenhydratkonsum kann ein höherer Fettanteil (bis 60–70 %) sinnvoll sein. Metabolisch gesunde, aktive Menschen kommen oft mit 30–40 % gut zurecht. Entscheidend ist, welche Blutwerte (z. B. Insulin, Triglyzeride, LDL/HDL), welches Energielevel und welche persönlichen Ziele erreicht werden.

Praxisorientierung: Ob 28 % oder 45 % – die exakte Zahl ist weniger wichtig, als welche Fette gegessen werden. Natürliche Quellen wie Olivenöl, Nüsse, Samen, Avocado, fetter Fisch sowie Eier, Fleisch, Butter und Käse im unverarbeiteten Kontext bilden die Basis. Industriell verarbeitete, stark Omega-6-reiche Pflanzenöle und Transfette sollten möglichst reduziert werden.

Fazit: Fett macht nicht automatisch fett

Fett war lange der Sündenbock der Ernährung – zu Unrecht. Entscheidend ist nicht, wie viel wir davon essen, sondern welche Art. Gute Fette liefern Energie, Vitamine und Bausteine für Zellen und Hormone. Ohne sie funktioniert kein Stoffwechsel.

Wer auf natürliche Quellen setzt – etwa Olivenöl, Nüsse, Avocado, fetten Fisch, Eier oder etwas Butter – versorgt den Körper mit dem, was er braucht. Problematisch sind vor allem industriell veränderte Fette: stark raffinierte Pflanzenöle mit viel Omega-6 und künstlich gehärtete Transfette.

Am Ende zählt das Gesamtbild: Bewegung, Kalorienbalance und Fettqualität. Wer sich an echten Lebensmitteln orientiert, findet meist automatisch die richtige Mischung – ohne Rechentricks, Diätformeln oder Angst vor Fett.

Quellen & weiterführende Literatur

- Estruch R. et al. (2018): Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet (NEJM) Randomisierte Studie: Mediterrane Kost mit nativem Olivenöl extra oder Nüssen senkt kardiovaskuläre Ereignisse – stützt den Fokus auf Fettqualität (MUFA/PUFA) statt bloßer Reduktion.

- WHO (Faktblatt): Transfette – Risiken & Eliminationsziel Industriell erzeugte Transfette erhöhen das KHK-Risiko; WHO empfiehlt weltweite Eliminierung (REPLACE-Programm) – untermauert: Transfette konsequent meiden.

- DGE: Referenzwerte für Fett & essenzielle Fettsäuren Offizielle Richtwerte (Erwachsene ~30 % der Energie; Schwerpunkt auf ungesättigten Fettsäuren) sowie Empfehlungen zu Linol- und α-Linolensäure.

- Harvard T.H. Chan – The Nutrition Source: Eggs Einordnung: Ernährungscholesterin und Blutcholesterin sind nur schwach gekoppelt; Eier in moderater Menge sind für die meisten Menschen in Ordnung – Kontext und Gesamtqualität zählen.

- IFIS (2023): Food lipid oxidation and health Überblick: Lipidoxidation in Lebensmitteln (Entstehung reaktiver Abbauprodukte wie Aldehyde, Einfluss von Hitze/Licht/Lagerung) und potenzielle Gesundheitsrisiken – stützt die Einordnung oxidierter Fette als problematisch.